在山西建投二建集團承建的忻州市第三人民醫院項目現場,工人們正緊鑼密鼓地進行精裝修和機電安裝。陽光透過玻璃幕墻灑進大廳,拋光完成的地面光潔如鏡;走廊里,電工們忙著調試照明系統,一盞盞LED燈漸次亮起……整個工地井然有序,機器的轟鳴聲與工人的交流聲交織,呈現出一派繁忙而高效的景象。

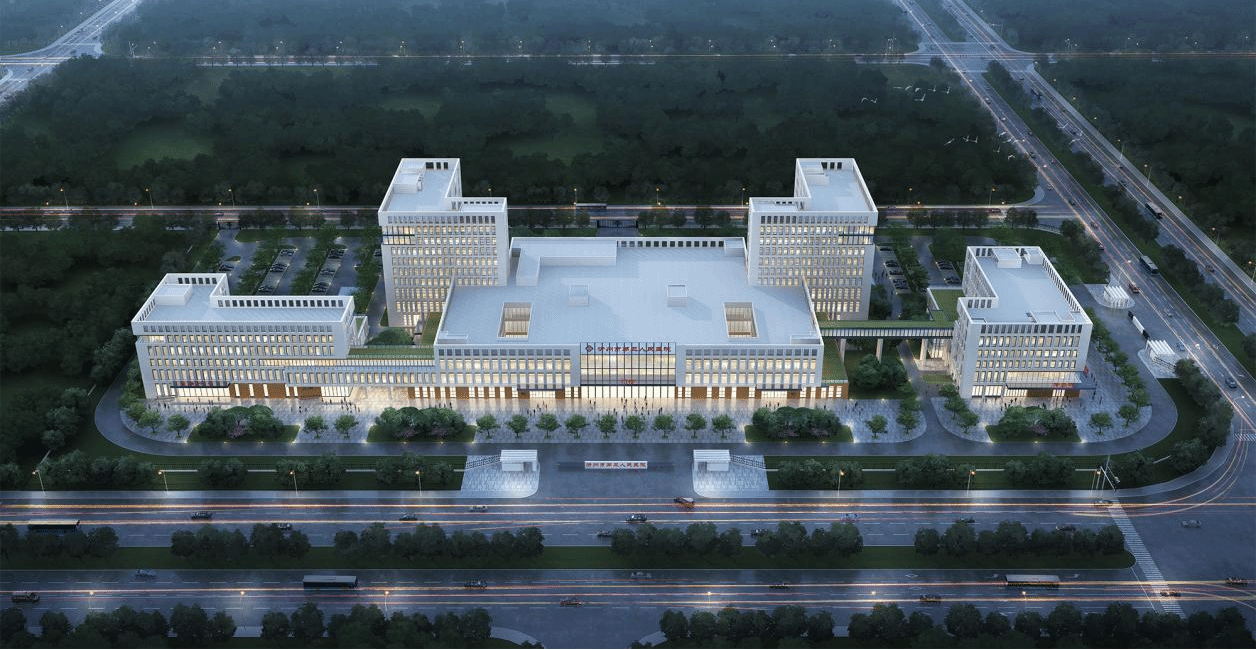

該項目一、二標段涵蓋體檢保健中心、綜合樓、傳染科綜合樓三個單體,總建筑面積達84987.51平方米,建成后將大幅提升區域醫療服務能力,優化醫療資源配置,為當地居民提供更優質的醫療保障。

攻堅克難 精細管控保質量

綜合樓施工剛起步,團隊就遇到了深基坑這塊“硬骨頭”——開挖深度大、地下土層松軟多變,還面臨地下水滲透風險、施工安全和工期壓力等多重考驗。面對挑戰,項目團隊對技術、經濟兩個維度進行比選,優化施工方案,采用水泥粉煤灰碎石樁加固地基,針對不同的地質情況,分別選用灌注樁+預應力錨索、土釘墻兩種支護形式。這套組合方案就像給基坑穿上“防彈衣”,實測位移控制在3毫米以內,不僅實現安全生產零事故,還節省用地2300平方米、縮短工期20天,綜合節約成本12.4萬元。

在精裝修環節,特別是大型公共空間的吊頂工程上,如何將各類末端設備在石膏板、鋁合金金屬板、鋁扣板等多種材質的吊頂上排布得既精準合理又美觀大方,是項目面臨的關鍵課題。對此,土建、安裝、裝飾、設計等專業團隊緊密協同,在面積較大的石膏板吊頂區域,創新性地應用了懸浮吊頂、回型吊頂形式,巧妙搭配隱藏式或明裝式線形燈帶,營造出富有層次感的視覺效果。為確保方案可行性,團隊先選取典型區域制作實體樣板段,通過實際施工驗證設備排布和工藝細節。

在此基礎上,項目現場設立質量樣板展示區與數字化工藝展館,將優化后的節點做法進行可視化展示,并開展全員技術交底,確保施工標準統一。扎實的質量管理使項目榮獲忻州市優質結構工程獎,并通過山西省優質結構評價驗收,為同類工程提供了可復制的經驗。

數字賦能 精準施工提效能

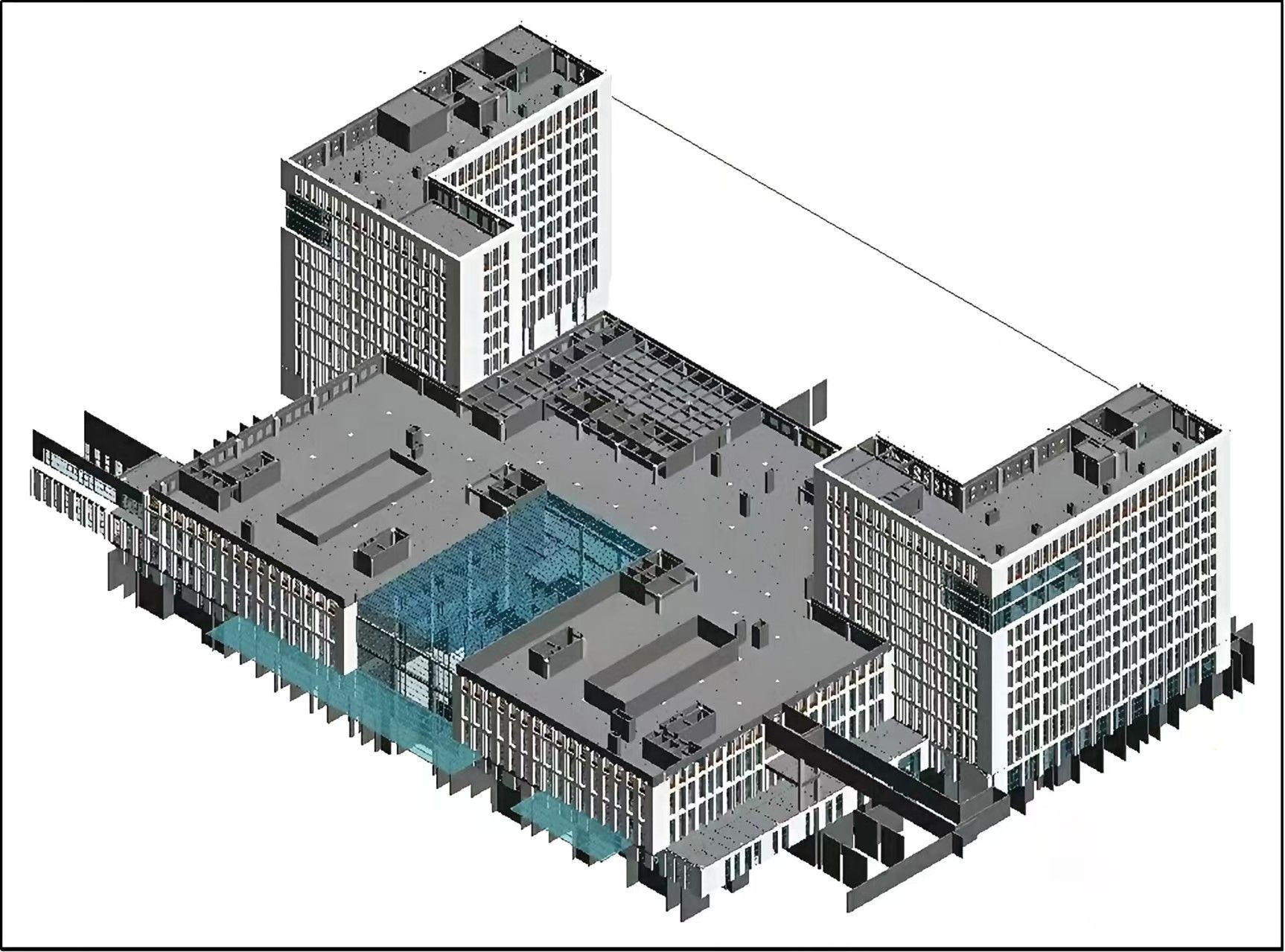

BIM技術的深度應用是該項目的一大亮點。項目團隊搭建了BIM協同平臺,整合全專業高精度模型,為施工提供強有力的數字支撐。在門診大廳,面積高達1000平方米的鋼網架玻璃采光頂結構復雜,安裝精度要求極高。項目團隊基于深化設計,應用“BIM+Dynamo”技術,采用參數化建模方式精準定位數以千計的螺栓球節點與桿件,并通過虛擬預拼裝提前模擬安裝全過程,成功將施工誤差控制在±2毫米以內,比原計劃提前10天高效完成。面對地下室直線加速器區域多結構厚、凈高大的施工難題,團隊利用Revit軟件精確建模,通過三維可視化分析對復雜的模架支撐體系和冷卻系統布置進行了充分的技術驗證,其方案一次性通過專家論證,獲得高度評價。

隔震技術的應用同樣體現了數字化建造的優勢。為滿足大型公共建筑的抗震需求,項目選用了18種規格、總計368個摩擦擺隔震支座,覆蓋建筑地下與上部結構。項目團隊依托BIM模型,全面模擬了支座安裝的全過程、力學響應以及與施工工序的匹配度,精確還原了預埋鋼板與上下支墩的位置關系,有效規避了潛在的結構錯位與干涉風險。通過數字化推演,優化了吊裝順序與定位流程,最終實現了隔震支座毫米級的布設精度,確保了每個支座都嚴格滿足設計承載與變形要求。這項技術的成功應用,不僅顯著提升了項目在高烈度地震區的抗震安全性能,也為后續同類大型公共建筑的減隔震施工積累了寶貴的實踐經驗和數據模型。

綠色引領 創新應用增效益

項目團隊積極踐行綠建循環生態智造理念,通過多項創新技術實現綠色建造與經濟效益雙贏。在材料應用方面,采用HRB500E高強鋼筋,其強度較傳統鋼筋提升25%,實現節材15%,并通過精細化管理將原材損耗控制在2%以內,僅此一項就節約270余萬元。施工工藝上,推廣成品支吊架技術和預制構件,如地下室后澆帶、隔震溝蓋板均采用工廠預制,既保障了施工質量又縮短了15天工期。綠色設施方面,配備智能體檢設備、太陽能路燈等,年節能效益達16萬元。通過新技術應用整體實現節約成本555.14萬元、縮短工期60天的顯著成效,并榮獲中國施工企業管理協會綠色建造競賽三等獎及“二星”等級認證。

下一步,項目團隊將繼續堅守一線,聚焦關鍵節點,高標準、嚴要求推進各項工序查驗、優化與提升,全力以赴確保工程保質保量如期交付。